乘公交去乡下:珠海淇澳岛--红色景观与自然景观并存

2024-12-02 09:28:16

豆瓣评分高达8.7分的韩国电影《寄生虫》|贫穷到底是什么味道?

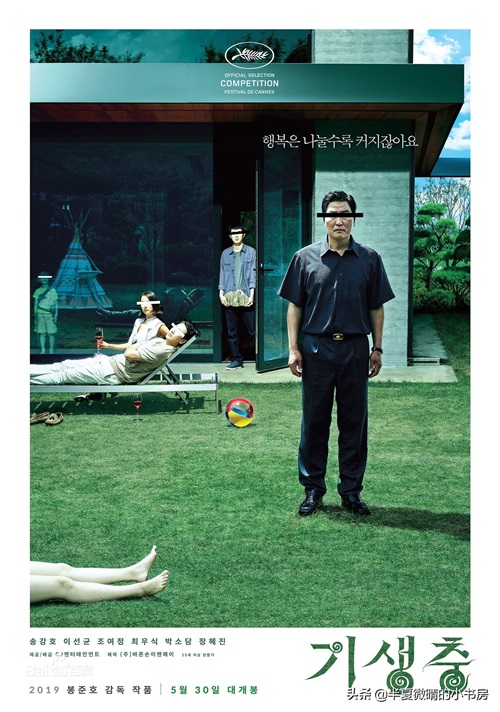

韩国电影《寄生虫》最近很火,还获得了2019年戛纳电影节金棕榈大奖,在豆瓣也是好评一片,评分高达8.7分。

影片的导演是奉俊昊,堪称韩国拍摄类型最丰富的导演,拍摄了很多引发社会关注的影片,也有人说他是韩国导演中最接近好莱坞的那一个。无论是《杀人回忆》对社会阴暗面的刻画,还是《汉江怪物》对类型大片的成熟掌控,奉俊昊的最终所指其实只有一个主题——揭示社会现实,通过鲜明的对比抨击人性的冷漠残酷。当然,这部《寄生虫》也不例外。

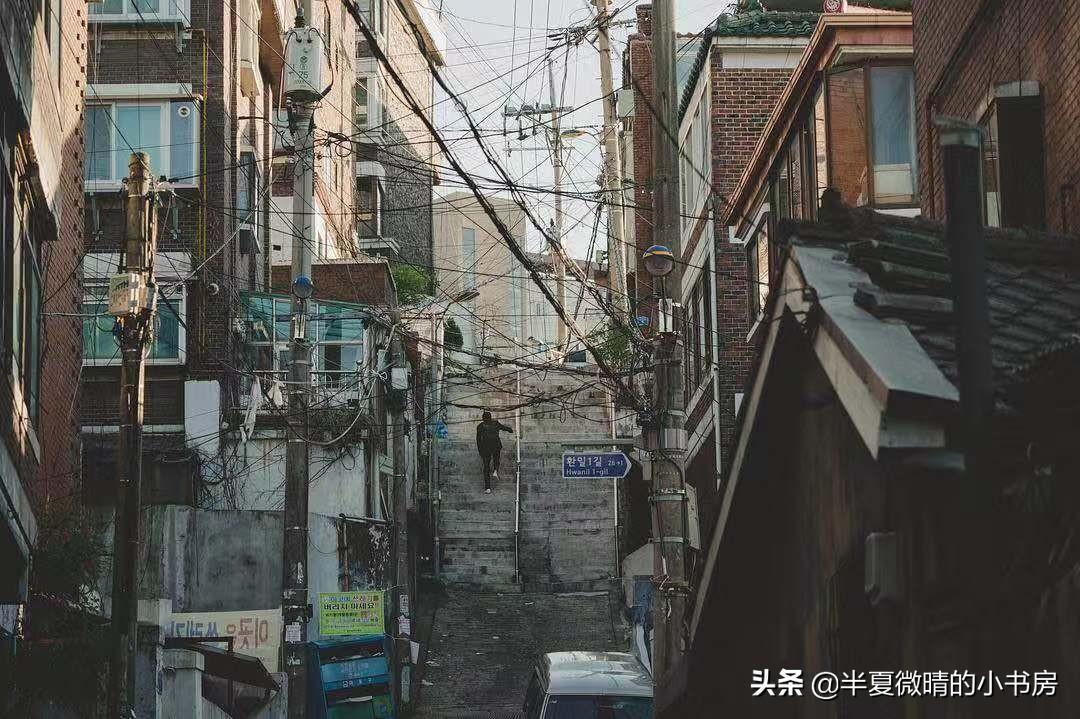

《寄生虫》影片中的主角一家住在半地下室里,靠打零工维持生计,生活过得畏缩而委屈。每天为断线的wifi发愁,只能趴在马桶边上蹭隔壁网络,即便看到喝醉的流浪汉对着他家墙根撒尿都不敢多说一句。

因为一次机缘巧合,这家人的儿子到IT公司社长家里应聘成功,后来又通过编造谎言和各种下三滥手段把全家四口人统统都弄到了社长家里打工。从此,这半地下室一家就像寄生虫一样寄生在社长家里。

两家人从素不相识到生活在同一个屋檐下,因为阶级差异发生了一连串意外事件。正应了一句俗话:“不是一路人,终归尿不到一个壶里”。

影片的结局很意外,人们发现在这座豪宅的地下室里,藏着一个惊天大秘密,原来做寄生虫的还不止他们一家!

电影的精妙之处,在于它所有的设定里,藏着各种值得深究的细节、意象和伏笔。

比如,社长家处处向上的台阶,男主人公一家狭小逼仄处处向下的半地下室,大雨中四处逃窜的蟑螂、超神奇的石头等,这些看似没有关联的意象就像一个个按钮,每打开一个,就会把人带入一个意想不到的世界。其中,在我看来,电影里反复出现的一个意象最有意思,那就是“味道”。

“味道”的说法,最先是由社长的儿子提出来的,他说美术老师、司机、新管家身上都有一样的味道。

其实,贫穷和富裕既可以代表群体也可以说明个体的状态,它们本身是没有味道的,但作为贫穷和富裕带来的衍生品却的的确确有味道。包括豪车、豪宅、皮衣、珠宝、钞票自有它的味道,这些总让人趋之若鹜,而狭小、破旧、粗糙和贫困,也自有一种味道,却让人唯恐避之不及。

在一个环境里待的时间长了,自然会浸润在自身的气质里,形成自己独特的“味道”。就像社长说的那样,他也闻到了儿子所说的穷人味道,像是放久了的萝卜干,或者抹布的味道,偶尔坐地铁的时候也会闻到,可是作为穷人的老金自己是闻不到的。所谓“穷酸气”也许确实存在着。

当然更多是因为,富人拥有一种因富足滋生出来的从容和自信,而穷人抹不去的是一种因贫穷逼迫出来的窘迫和自卑。就像小时候经常吃不饱、穿不暖的人,长大以后成了富豪,会对食物和衣服表现出特殊的需求,而从小锦衣玉食的人,反而吃得简单、清淡。

富贵和贫穷带着它们各自的味道,渐渐地划分出不一样的圈子,富人本能排斥穷人,穷人本能巴结富人,形成一个怪圈。

有一个耐人寻味的故事:一个穷人在佛祖面前哭诉生活的不公,他说富人每天都过着悠闲的日子,自己每天忙碌却依然贫穷。佛祖问他想要什么样的公平?穷人说,要让富人变得跟他一样穷,干一样的活儿。佛祖答应了他,把一个富人变成了一个穷人,并给了他们每人一座煤山,规定每天挖的煤可以卖掉换钱,但要在一个月之内挖光。

大家猜到故事的结果了吗?结果穷人依然是穷人,富人依然是富人。

穷人每天把挖到的煤卖掉,卖的钱全部换成了好吃的;富人把第一天挖的煤卖掉,只买了几个馒头,第二天把剩下的钱雇佣了两个人继续挖煤,一天卖了好几车煤,然后卖掉,然后雇佣更多的人……

一个月过去了穷人只挖掉了煤山的一角,而富人早就指挥着众多的工人挖光了煤山,赚了很多的钱,又重新变回了富人。

不得不承认,除了社会的不公之外,更多是由于思维的差异,造就了贫富差距。我们总是说,贫穷限制了我的想象力,其实反过来也可以说,是我们狭隘的思维注定了我们的贫穷。

《寄生虫》当中的金家人本来是有机会改变命运的,但是他们放弃了,他们满足于寄生在社长家的生活。尽管他们也想摆脱身上的气味,但他们想到的办法,只是如何用洗涤剂来去除,而否定了女儿搬离半地下室的提议。这是一种短视,就是这种短视最终造成了这个家庭的毁灭。

思维上的局限,往往也源于性格,这家人个性上的原因注定了他们始终走不出贫穷的怪圈。他们并不笨,却把聪明劲都用在了旁门左道上,而在日常的工作中,连一个最简单的披萨盒都折不好。就像之前女管家的丈夫,为了躲债居然能在朴社长家的地下室一藏就是好几年,这是一种容易满足和小富即安的心理。

他们每天妄想着怎么用最少的劳动换取最高的利益,为了靠近上流社会的生活,他们采用的是不光彩的手段:排挤同类,强行霸占,彰显了他们的自私。

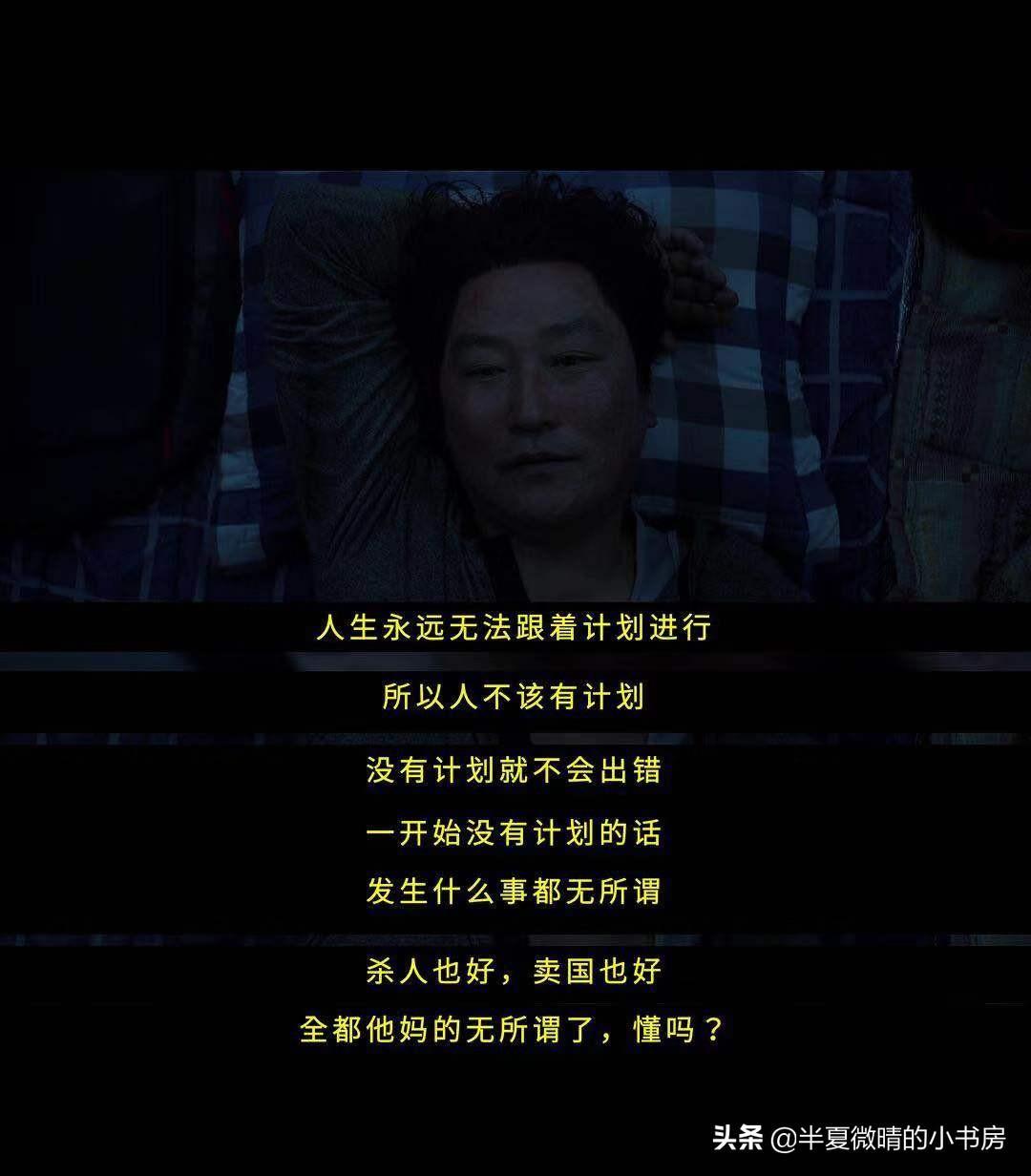

老金说的一句话:“不要有计划,因为没计划就不会犯错。”也正是穷人思维的典型代表。

《寄生虫》这部影片中,对贫富是否能够消除的答案是令人绝望的。总有人哀叹世界不公平,的确,即便相同的大雨降下来,对富人来说只是一个天气,但对穷人而言却是灭顶之灾。

镜头在表现朴社长家的时候,处处都是宽大、向上的阶梯,而表现老金家的时候,镜头的移动只让你感觉他们处处都在走下坡路。尤其是那一段,老金一家从朴社长家逃离,一路向下,好像永远没有尽头,其实是暗示着富人会越来越富有,穷人要想进入上流社会是根本不可能的。

除去穷人的思维的原因,社会给予穷人和富人的资源当然也是不一样的,比如资本积累,比如教育程度,比如人脉,比如抗风险能力等等。也许你会问为什么在上个世纪六十年代到九十年代会出现那么多的超级富豪?当时他们能白手起家,依靠社会的机遇,迈进上流阶层,但现在穷人翻身实例越来越少,白手创业越来越难了呢?

这正说明:社会进步越快,阶级固化程度就越高,不同阶层的人要想跨界,会变得越来越难。没办法,也许这就是社会进步的代价。

如果阶梯代表着贫富的两极,想一步登上顶端不太可能,但如果能转变思维、付出努力,把向下的阶梯变成向上,那么就算贫富差距永远存在,但至少距离在缩小。也许,这才是消除贫穷味道最根本的办法了。

这是一部引人思考、也引发社会关注的影片,导演的表达很直接,也很丰富,影片配得上戛纳电影节金棕榈大奖,也值得反复品味,今天隆重推荐给你。

原创作者:我爱蝴蝶

半夏微晴的小书房,欢迎与我一起读书、看剧,一起谈天说地。

2024-12-02 09:28:16

2024-12-02 09:26:00

2024-12-02 09:23:44

2024-12-02 09:21:28

2024-12-02 09:19:12

2024-12-02 09:16:56

2024-12-02 09:14:40

2024-12-02 09:12:24

2024-11-29 00:28:26

2024-11-29 00:26:10

2024-11-29 00:23:54

2024-11-29 00:21:39

2024-11-29 00:19:23

2024-11-29 00:17:07

2024-11-29 00:14:51

2024-11-29 00:12:35

2024-11-29 00:10:19

2024-11-29 00:08:04

2024-11-28 00:39:28

2024-11-28 00:37:12