31部电影!12月上映新片终极盘点,选一部你喜欢的去电影院看吧

2025-04-28 00:33:20

明清时期榆次常氏家族崛起,那么其是怎样发展起来的?

晋商文化作为山西传统文化的代表性元素,从明末至清代,长期称雄国内市场。其中常氏家族作为晋商中最具代表性的中俄贸易家族之一,经济实力惊人,文化底蕴深厚,为后世留存了大量金石资料。

近代以来,常氏族人依然活跃在国内外的文化科研等领域,产出了大量优秀的文化成果。以常氏家族为中心进行研究,一方面在于整理和宣传优秀晋商文化,为推进山西当地文化建设做出贡献。

另一方面也在于系统地挖掘常氏家族的发展与明清时期地方社会经济文化特征之间的联系,为推进山西地区家族史研究,还原明清、民国时期山西社会风貌提供支撑。

山西省榆次县位于山西中部,春秋时期始出现于文献记载中,西汉时期正式建制为县,隶属太原郡,自此历代不改。车辋村位于榆次县偏南部,为榆次县与太谷县之间,相传以周围刘、王、林、成四家寨围绕中心传教寺而得名。

车辋村常氏家族,族内传说起源于轩辕黄帝手下重臣常先。后汉代又有常惠,是最早见于史书记载的常氏族人,随苏武出使匈奴,为山西太原人。

而关于本支家族的明确记载始于乾隆四十二年常氏九世孙常万慧。常万慧在《家乘》族谱序中尤其对于常氏始祖仲林公迁居于榆次县墩坊村时间进行了较为详细的论证。

由此可见,常氏起源于太谷县惠安村,后迁移至墩坊村,又在宏治年间迁移至现居的榆次车辋村,是通过先人口述,结合金石之物的记载而得以确定的。

其后《家乘大事记》中又对常万慧对于常氏起源的说法给予了更明确的解释。其后民国九年,彦春等人又探访了墩坊常氏旧址,根据当时尚存的常氏同族六十老妇口述可做旁证。

定居榆次后,常氏族人七代主要从事农业生产,是常氏家族发展的早期阶段。八世开始到十二世进入飞速发展的阶段。经过前七代人的积蓄和第七代常家人的远商尝试,至第八代常威,常氏家族正式走上了经商致富的道路。

常威之后,常氏家族以其两子和不同的经营范围分而治之,称为南常和北常。南常主要前往江浙、两湖一带从事国内贸易,而北常一脉则远至蒙古、俄罗斯一带经营经营贸易,两支在原材料采集、人才培养、长途货运、市场经销等方面互相配合,共同成就了常氏的庞大家业。

但同时,常年在外经商也导致了家族人口扩张缓慢。在此基础上,常氏采取了优生优育的精英教育。

据《家乘大事记》记载,常氏自薄有家资起就积极开展家族文化教育,自八世起在文政方面都实现了零的突破,从八世到十三世,常氏共有秀才45人,举人两1名,有官阶职务者42人,在政治地位和文化水平方面取得了巨大的突破,是为“世兼儒贾为业”。

1.以农业致富的困难性

作为传统社会最基础的经济发展路径,以农业为主的小农生产是普通民众实现家族财富积累的最主要途径。对于清代山西的普通家族来说,通过农业生产的方式实现家族的长期生存具有相当的困难性。这种困难性一方面突出体现在山西恶劣的农业生产条件,另一方面也体现在清代山西严重的人地矛盾。

首先从农业生产条件来说,山西自然环境较差,地形地貌复杂,地区山多田少,山地约占全省总面积的40%,丘陵约40%,平原约20%,而且全域大部分地区森林覆盖面低,水土流失严重,土壤肥力较低。

同时,由于春季风沙大且回温快,冬季多风少雪,空气干燥,且受太行山脉阻挡,温湿气候难以进入山西腹地,全省降水量总体在400-650毫米之间,分布极为不平衡,故有“十年九旱”之说。

具体到常氏家族所处的榆次地区,榆次地区隶属太原府,根据记载,清朝时期太原府、平阳府、蒲州府的发生旱灾频率又为山西省内最高,平均周期为0-2年之间。

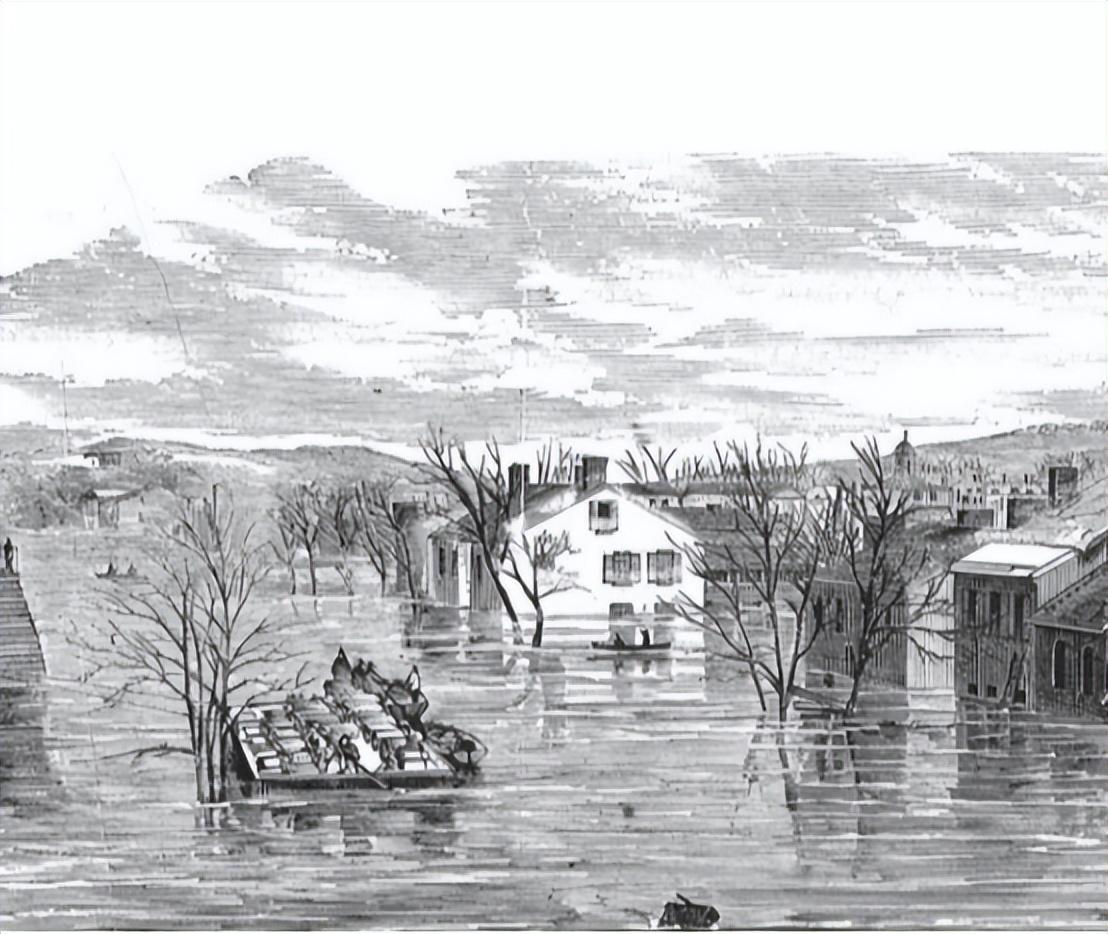

同时,清朝水灾发生频率较高的地区中,也有太原府一地,平均每3-5年发生一次。太原盆地特殊的地形、植被减少、水土流失加剧等都加剧了水旱灾害的发生。几乎集中了农耕时代所有不适合自然经济发展的因素。

另一方面从人地矛盾方面来说,在当时山西恶劣的生产环境和封建社会落后生产力的条件下,农业产量的上限的稳定性和下限的不稳定与庞大的人口基数之间的矛盾逐渐出现难以调和的局面。

顺治末年,山西田地面积为4078万余亩,经康熙和“乾隆盛世”到嘉庆十七年,扩大为5527万亩,但是与此同时,人丁也从152万上升到516万余,直到乾隆时期上升到一千多万,足足上升了十倍,开发到饱和的耕地面积与急剧增长的人口数量之间矛盾明显,人均耕地面积进一步缩小。

同时富商对于土地的兼并更加剧了这种矛盾。正如刘建生描述的山西商人,“对于他们来说土地是最基本的生产资料是财富的象征,也是最稳妥的财富保有形式。

他们实际上是一群商人加地主”每逢灾年,富商往往利用手中的资本大量收购土地。“公元1679年,汾阳县灾荒,有少量土地的自耕农,持田契求售,踵接于地主,皆自贬损价值。其愿售之价,视平时盖不及十之二”。

土地兼并的加剧激化了人地矛盾,清朝晚期人均耕地面积仅有三亩,且单产量低,生存环境进一步恶化,在此基础上,哪怕省内自然条件较好的晋南地区解县,也有略可以自保,仍不能事父母,畜妻子,一遇荒歉,死亡殆尽。

原本就极具脆弱和不稳定的农业生产越来越难以满足普通民众生存的需要,出于家族生存和长远发展的目标,以农业为主的生产经营方式并不符合家族的需要。

2.以入仕致富的困难性

读书入仕是“四民社会”中普通民众阶级提升的最高追求,但是从图谋生存的角度来看,入仕谋生却并非是最优选择。

清代山西的科举政策相对于全国来说并不恶劣。明清以来,统治者进一步完善科举制度,着力增强科举制度的公平性,明宣宗时实行了针对南北文化教育水平差异的“南北分卷”制度,康熙五十一年又对其进行进一步细化,实行“分省取中”的制度。

以何炳棣《明清社会史论》中统计之清代“平均每百万人口的进士数”来看,山西每百万人口中就有将近108人为进士,排在了清代各省中的第6位。清代各省设学总数为3290所,其中,山西有197所,占到了总设学数的5.99%,排在了各省中的第5位。

以乾隆年间各省录取率对比,山西总人口516万,录取60人,录取率百万分之11。仅在云贵广川等荒僻之地之后。但是即使如此,以百万为基数的极低录取率也突显出明清科考入仕的困难性。

但同时,更为现实的是,明清两代,山西所取进士中贫民出身者占比,由明时的42.0%骤减为清时的18.4%。每百万人口中,贫民出身者也由88人减为12人。

以清代山西有据可考的161名进士为例,中上三代任有实官者共134人,高达总数的83.23%,无任何功名、官号、捐衔者5名,仅占到总数的3.11%,这可能与清代科考更具宏观和偏向上层教育的考试内容有关,科举世家的子弟有机会获得更优质的文化传承和具针对性的教育培训。

教育资源得不平衡和考试内容的偏向性使得其在本就极低的科举录取率的基础上,进一步降低了普通民众科举入仕的机会。常氏家族以农业起家,七代皆为普通农民,虽然家族记载中有其为寺庙捐赠的内容,证明其家族并非赤贫,但是从文化教育水平来说,显然与科举世家存在巨大差距,科举入仕成功率极低。

从三岁启蒙到清代山西平均中试年龄33.18岁,需要经过三十年极为严苛的文化教育培训,期间考生一般不事生产,并无余力操持家务,且需要提前支出巨额的学费和赴考费。哪怕是举人支撑亲子读书花销依然感觉困难,举人尚且如此,常氏以农业生产支撑家族子弟读书入仕几乎绝无可能。

另一方面,受文字狱等因素影响,科举入仕风险不断提高,进一步削弱了山西普通民众参与科举的积极性。可见从生存目标的角度来看,成本高昂,成功率极低,成果相对不稳定的科举入仕绝非刚刚摆脱赤贫,图谋长期生存发展的常氏家族的第一选择。

3.以商业贸易致富的优越性

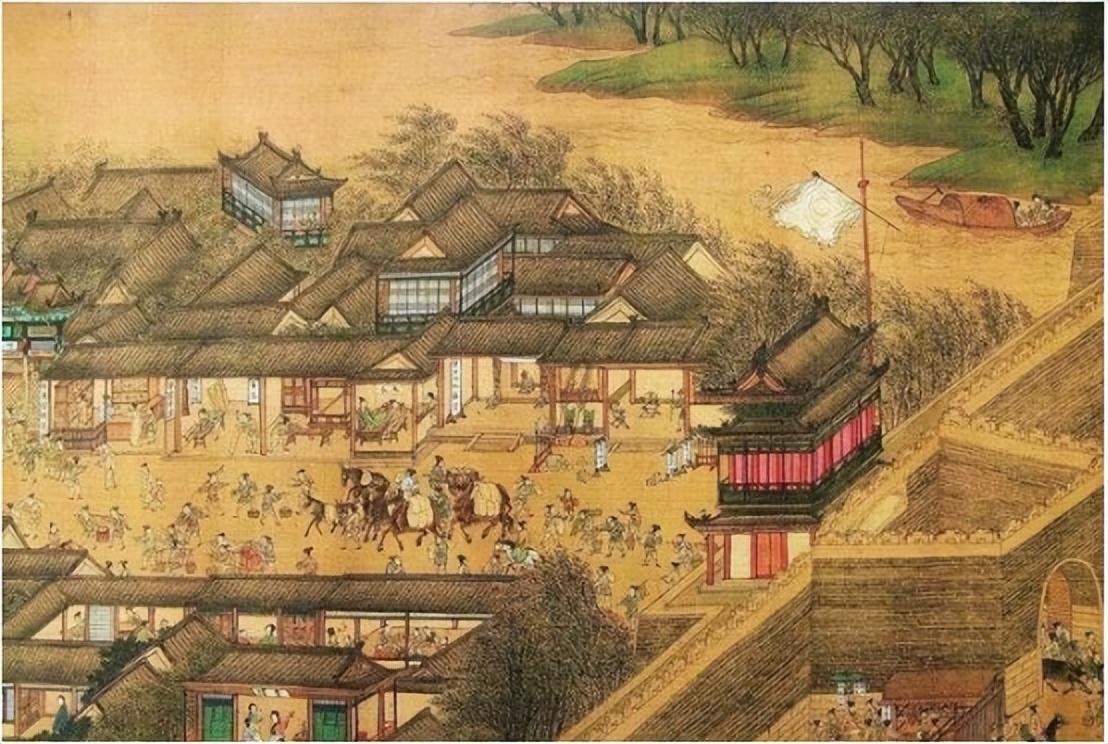

首先在区位优势方面,榆次所属太原府地理位置特殊,一方面作为中原汉族王朝与北方少数民族政权进行贸易往来的两条商道之间,是农耕文明和游牧文明进行交易的重要交通枢纽,邻近商道的优势使得榆次人民向北参与边境贸易和国家贸易有着得天独厚的优势。

另一方面我国自明代开始普及棉种植,榆次太原一带由官府组织专人传教纺织,纺织业发展较早。清代以后,山西棉织品尤其以榆次、太原等地最为著名,在对蒙对俄贸易中广受欢迎,为常氏早期贸易活动提供了区域优势产品,为其完成原始资本积累奠定了基础。

另一方面,晋商作为具有相当凝聚力和排他性的商帮团体,山西商人在对俄茶叶贸易方面的垄断地位和晋商团体对于同乡参与商贸活动的支持为常氏家族参与到这项贸易中提供了机会。

“与我们做生意的中国商号总共可达起始价,其中五十家在张家口,二十家在山西,但也包含一些小商人,所有这七十家都是山西人”可见在对俄对蒙茶叶贸易方面,始终是由山西商人占据着垄断地位。

从宏观政策方面,明清以来封建王朝对于商业贸易管束的松弛是该时代商业蓬勃发展的原因。尤其作为中国历史上经济政策最宽松,对商人宽容度最高的清代,市场的拓展、商品交换的急剧增长使得国家和政府不得不利用商人为其服务,给予了商人一定的地位。

同时进一步放松了对民营工商业的控制,并开放了部分禁榷商品,尤其是茶叶贸易的专卖权,也基本放弃了对于市场交易和物价的全面控制。雍正以来,摊丁入亩制度的全面推进削弱了政府对于人民户籍的强化控制,为民众摆脱人身与土地之间的联系,辗转从事商业活动提供了便利。

除此之外,明清统治者还放松了对于商人入仕的限制,明朝在万历年间特别设立了商籍清顺治十一年又设立直隶、江南、浙江、山东、山西、陕西六省商学,由于商籍人数较少录取率反而相对来说较高。

相比于直接参加科考,由商转仕机会的放宽反而为普通民众实现阶级跃升提供了更大的机会,也为常氏家族优先发展商业贸易提供了动力。

从社会风气和思想来看,明清以来商品经济迅速发展人文主义和实用主义思潮的兴起,商人阶层和其相应的思想已经在社会上站稳了脚跟。儒家文化完成了由得君行道为主的上行路线到日常人生的下行路线的转换,治生、求富等观念已经得到了儒生群体的认可。

这种风气于山西而言更甚,尤其在农业条件较差的地区,甚至有整村整乡民众都外出经商的记载。本省同乡通过经商致富”所能享受的奢侈生活已经形成了绝好的示范效应,和耕读带来的相对贫困的生活所形成的强烈对比,为包括常氏家族在内的普通民众实现家庭经营方式转型提供了动力。

传统农耕社会下,家族发展初期,成本相对较低的农业生产方式的确符合常氏家族生存的基本需求。

然而随着社会背景下传统生产方式家族生存压力的提高和发展商业贸易的有利条件,第八世时集中力量发展商业贸易成为常氏家族实现致富目标的第一选择,为家族发展奠定了坚实的物质基础,同时提供了家族发展方向多样化的选择机会。

八世后期到十三世,作为新发展的商业贸易家族而言,常氏家族以经济建设为主线,同时开始探索家族长期发展的新路径。

1.集中力量发展贸易

《家乘》对家族的发家历史简要的描述中就有提到。“八世常威,服贾于张城,苦劳经营,由是生理日盛,岁入倍常,事业之隆,肇基于此。”后又有常立洲墓志铭中可见,“吾家世资商业为生,适气岁计方饶,余资衍溢。”可见常氏之兴旺,当由其贸易蓬勃发展而起。

后期的常氏还积极参与投身近代民族工业生产,以期实现近代化商业转型。仅仅有记载的就有参与投资山西报矿运动,投资额达10000余元,投资棉纺织厂4000余元,与乔氏兴办山西火柴局总额5000余元,兴办晋新书局等等。

长期在外经商为常氏一族提供了丰富的经验、来自世界各地的先进理念和相对开放的头脑,以至于其成为了中国早期进行商业改良和转型发展的家族之一,率先进行了具有一定近代化特色的商业尝试。

2.探索耕读新路径

从决策的角度来说,任何方案都存在风险,哪怕是切实符合时代条件和实际需求的方案,由于环境的变化,预测的局限性或实施的效果方案也存在失败的可能性,尤其在事关族人生存的方面,拟定合适的备选方案进一步完善了家族持续发展的计划,探索耕读为辅的经济发展路径即是如此。

在以经济建设为主线的八到十三世,家族的文化建设虽然并未发挥可观的经济效益,但却为在家族后期的文政建设主线的转型奠定了的基础,同时在后期的家族经济中发挥了重要作用。

同时十四世之后,随着家族经济的崩溃,常氏家族族人大多以文化教育为生。

根据家乘记载,从事教育者多达68人,其中卓然者常麟书、常赞春、常旭春、常燕生等人更是桃李天下,辗转于各高校之间,乃至由学入政,收入虽不至于振兴家族,但满足其个人家庭生活、文化研究和艺术追求足矣。以文教谋生存确实成为常氏家族分散风险实现生存的重要方式。

综上,作为一个普通贫农出身的家族而言,面对农业生产和科举入仕艰难的客观局面和优越的商业贸易条件,常氏家族狠抓机遇,通过数代积累,在完成早期资本积累的情况下,以致富为发展主线,由集中力量发展贸易,到辅之探索耕读的发展模式,是常氏家族得以是实现致富目标,并绵延发展的重要原因。

2025-04-28 00:33:20

2025-04-28 00:31:04

2025-04-28 00:28:47

2025-04-28 00:26:32

2025-04-28 00:24:16

2025-04-28 00:21:59

2025-04-28 00:19:43

2025-04-28 00:17:27

2025-04-27 08:38:46

2025-04-27 08:36:30

2025-04-27 08:34:15

2025-04-27 08:31:59

2025-04-27 08:29:43

2025-04-27 08:27:28

2025-04-27 08:25:12

2025-04-27 08:22:56

2025-04-27 08:20:41

2025-04-27 08:18:25

2025-04-26 07:36:50

2025-04-26 07:34:35